Évaluation bienveillante : définition, fonctionnement et avantages

Comment se positionner dans ses acquis, s’assurer que les notions apprises sont intégrées et comprises, connaître ses forces et ses faiblesses dans les apprentissages ? L’évaluation semble être la méthode la plus répandue pour attester du niveau de compréhension et d’intégration des savoirs par les élèves depuis longtemps. Considérée en outre comme le moyen d’accorder de la valeur aux diplômes, elle est solidement inscrite dans les usages pédagogiques et fait partie intégrante du système éducatif français.

Plan de l'article

Contrôles continus, devoirs sur table, devoirs à la maison, examens écrits et oraux… constituent les bases d’évaluation des compétences des élèves dans toutes les matières. Les compétences sont estimées à travers système de notes, permettant à l’élève de situer son niveau sur le socle de connaissances requis. Les grands rendez-vous des années scolaires au niveau secondaire sont le diplôme national du brevet (DNB) et le baccalauréat (Bac). Le brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège en se basant sur les contrôles continus et les épreuves finales. Le Bac sanctionne la fin des études secondaires avec l’exigence d’obtention de 60 % aux épreuves terminales et de 40 % en contrôle continu, à quoi s’ajoutent les coefficients dédiés aux enseignements optionnels. À l’école primaire, l’évaluation des acquis s’effectue en CP et en CE1, années cruciales pour l’écriture, la lecture et le calcul.

Selon le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, ces évaluations répondent à les objectifs suivants : « donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser, permettre d’avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs dans le pilotage de proximité et ajuster les plans nationaux et académiques de formation pour proposer des ressources pertinentes. »

L’évaluation repère certes, mais risque de pression

Si l’évaluation scolaire est un repère indiscutable dans les apprentissages, est-elle toujours optimale pour aider les élèves à progresser et à prendre confiance en eux ? Bien souvent, de l’école primaire au collège, les pratiques d’évaluation se réduisent malheureusement à des moyens de pression pour obtenir une forme de discipline. Dans ce contexte, l’évaluation peut être utilisée par l’enseignant pour établir un rapport de force entre lui et sa classe. Qui n’a pas le souvenir de la peur, voire de la panique ressenties lorsque son professeur annonçait « contrôle surprise » pour asseoir son autorité ? Ou lorsque celui-ci énonçait un devoir avec sévérité, laissant planer une menace de sanction ? Dans ce cas, la pression évaluative peut être contreproductive car, dans le trouble qu’elle provoque, elle peut réduire les capacités cognitives des élèves au moment de l’examen : la pression les empêche de puiser dans leurs ressources, mémoires et raisonnement pour laisser place à la peur scolaire de la note, le commentaire de l’enseignant, le jugement des parents, la comparaison avec les copains de classe… C’est ce qui s’appelle perdre ses moyens ! Dans ce contexte, la capacité de concentration sur la tâche étant réduite par les émotions, l’évaluation a des risques d’être peu fidèle aux acquis. Il est alors évident qu’une telle forme d’évaluation sous pression peut difficilement rendre compte des progrès et de la nature des erreurs des élèves.

L’évaluation positive dans le cadre d’une pédagogie bienveillante

Qu’est-ce que la bienveillance à l’école ? La pédagogie bienveillante attire bien souvent la méfiance car elle est souvent associée à une moindre ambition, à une tolérance extrême voire à du laxisme. Or, le mot « bienveillance » prend sa racine dans l’expression « bona vigilantia » – la « bonne vigilance » –, c’est-à-dire le fait de « bien veiller ». Une pédagogie bienveillante est donc une pédagogie qui « veille bien », sans laxisme, ni démission. Elle induit par exemple que lala punition n’a pas toujours de sens, mais n’exclut pas pour autant la sanction si celle-ci est justifiée, expliquée et acceptée. On parle alors de discipline positive. Dans le même état d’esprit, l’évaluation à l’école peut prendre tout son sens si elle est effectuée sans pression, visant un autre but que celui de mettre la pression ou faire peur aux élèves, servant plutôt de soutien à ceux-ci pour progresser. On peut dire que dans le cadre d’une pédagogie bienveillante, évaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence et non sanctionner.

L’évaluation anticipée, choisie, préparée

Comme on l’a vu, « l’évaluation sous pression » ne mobilise pas les bonnes ressources chez l’élève produisant un enchaînement délétère : stress, perte de moyens, perte d’estime, et finalement n’aura pas beaucoup d’effet positif sur les apprentissages. En revanche, les situations d’évaluation choisies, anticipées et préparées avec l’élève dans le cadre d’une pédagogie bienveillante, seront, bien entendu, beaucoup plus bénéfiques. Lorsque l’enseignant définit et partage avec l’élève les objectifs des apprentissages, met en place une progressivité de ceux-ci, effectue des feed-backs réguliers non notés, formule des encouragements, il ne peut mettre l’élève que dans une prédisposition positive face à l’évaluation à venir. Il peut même déclencher une motivation chez l’élève à être confronté à ses connaissances ! Comme un sportif a besoin d’entraînement, l’élève a besoin de préparation à la fois sur les notions à appréhender, les formes d’évaluations auxquelles il doit faire face, et sur sa prédisposition mentale pour aborder l’évaluation de manière positive et confiante. Dans un cadre aussi bien posé par l’enseignant, certains élèves trouvent même du plaisir et une certaine impatience à passer des examens ! Dans le cadre de l’évaluation bienveillante anticipée et préparée, ce n’est pas un sans faute qui est visé mais davantage la mobilisation des connaissances, des compétences et de la confiance par un élève serein au moment de se confronter à ses examens.

L’erreur, comme source de progrès pour l’élève

L’évaluation qui considère les erreurs comme des « fautes » et sanctionne l’élève peut être perçue comme stigmatisante et dévalorisante, et par voie de conséquence porter atteinte à l’estime de soi et générer du découragement face au travail. L’évaluation bienveillante, quant à elle, ne porte pas de jugement de valeur sur l’erreur, considérant comme le dit Confucius que « l’homme sage apprend de ses erreurs ». Le droit à l’erreur doit être accepté et rester au cœur de la bienveillance car l’erreur peut avoir une vertu indiscutable si elle est expliquée, commentée, rectifiée par le professeur. L’élève se sent alors non pas jugé mais soutenu, encouragé dans un climat de confiance. Pour apprendre de ses erreurs, il est important de les comprendre. L’évaluation bienveillante se concrétise alors par un dialogue entre l’enseignant et l’élève qui permet à ce dernier de progresser : qualifier, expliquer, apprécier les acquis de chaque élève ne peut que leur permettre de progresser. L’erreur devient alors un outil efficace au service des apprentissages ! Lewis, élève à La Jonchère, nous explique comment il a transformé ses difficultés en atouts.

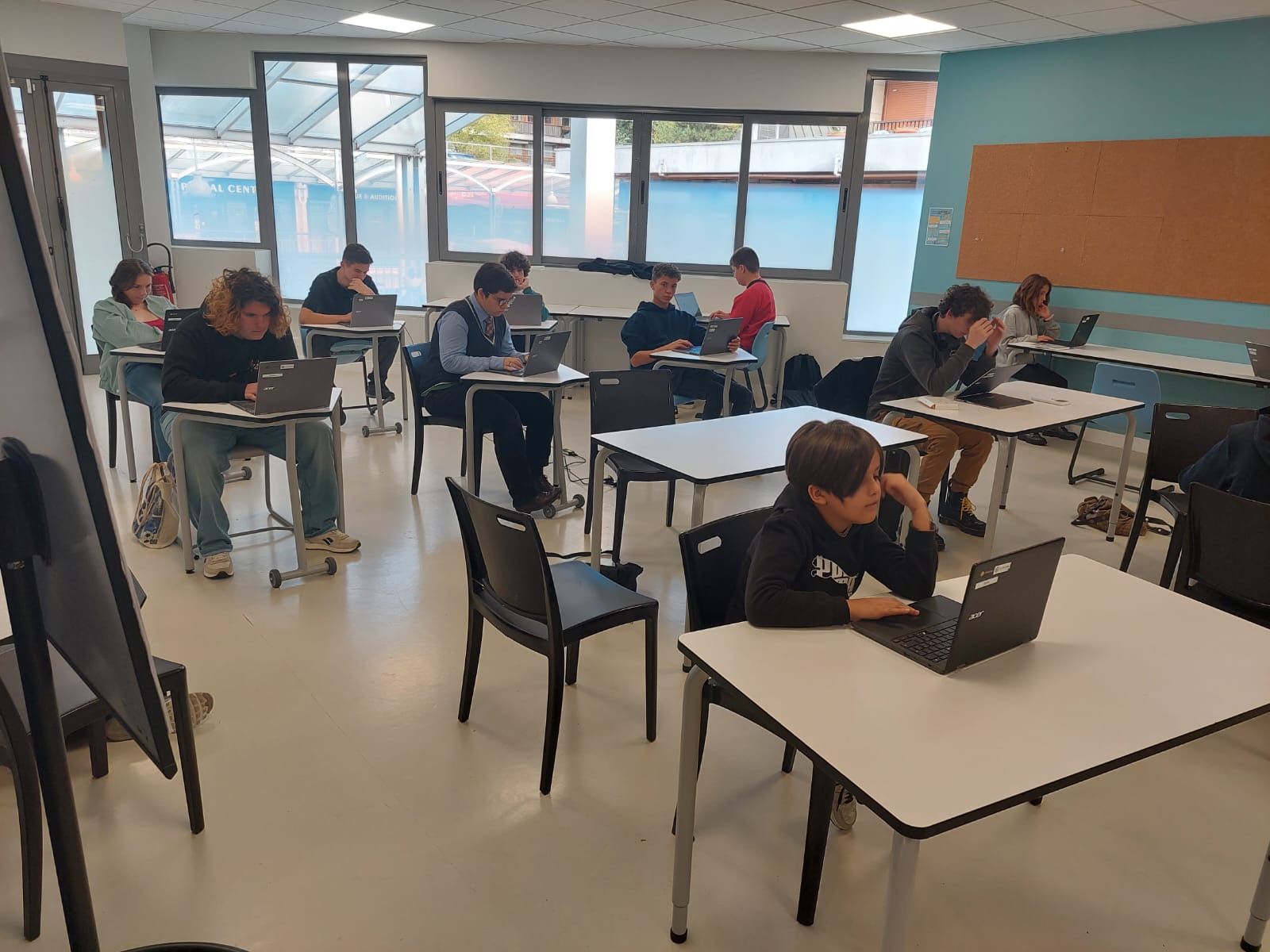

Au lycée la Jonchère, une évaluation dans le dialogue constructif entre élève et enseignant

Dans un système qui ne prend en compte ni notes, ni sanctions, comment évalue-t-on au lycée La Jonchère ? Le principe repose sur le système suivant : chaque enseignant indique, à chaque fin de cours, un pourcentage d’acquisition des notions par chaque élève. Une fois par semaine, enseignants et élèves font un point individuel d’une part pour échanger sur les progrès réalisés et les notions pour lesquelles ils doivent porter plus d’attention, et d’autre part afin que l’élève s’autoévalue sur ces mêmes notions. ll est intéressant de connaître la vision des élèves sur leur propre travail et de voir à quel point la confiance en eux est un facteur de motivation. Dans ce système, l’enfant peut se repérer par rapport à ses apprentissages et se sent écouté, soutenu et encouragé individuellement.

Dans le cadre de la préparation du brevet et du baccalauréat, la valeur formative de l’évaluation est essentielle au lycée La Jonchère. Les élèves sont, dès le début de l’année, accompagnés par les enseignants dans une forme d’entraînement très concret : brevets et bac blancs sont régulièrement organisés, feed-backs réalisés, erreurs détectées, besoins de soutien définis. Un séminaire de plusieurs jours a même été organisé pour les révisions du brevet ! Reposant sur des échanges constructifs entre enseignants et élèves, cette forme d’évaluation déploie toutes les qualités de la bienveillance soutenante et encourageante permettant de conduire l’élève à de plus en plus d’autonomie et de confiance en lui pour affronter les épreuves d’évaluations scolaires. Ce type d’évaluation bienveillante repose donc sur une autre définition de la réussite scolaire et de ses critères.