Violence éducative ordinaire : une culture à déprogrammer

Les adultes des générations antérieures, voire de la nôtre, se souviennent ou ont malheureusement fait l’expérience en étant enfant de méthodes éducatives à base de châtiments corporels (taper la règle sur les doigts, mettre la fessée ou des claques…), psychologiques ou de violences verbales. La violence éducative ordinaire (VEO) vise le « bien » de l’enfant et pourtant peut le détruire. Elle regroupe les moyens plus ou moins brutaux utilisés par certains adultes pour éduquer les enfants. Fort heureusement, les temps et les mœurs ont changé : elle constitue désormais une faute morale et sociétale.

Plan de l'article

Qu’est-ce que la VEO ?

La violence éducative ordinaire (VEO) a été définie comme un ensemble de gestes et de paroles plus ou moins violents – punitions, fessées, tapes, gifles, menaces, critiques, moqueries, insultes… – administrés aux enfants dans le but de les « éduquer » et d’en faire des êtres dociles et obéissants.

3 types de violence éducative ordinaire

Dans la définition des violences éducatives ordinaires, on distingue 3 types de VEO qui correspondent à différentes formes de violences prodiguées à des “fins éducatives” :

- Les violences physiques: châtiments corporels, tape sur la main, maltraitances physiques, punir en frappant

- Les violences psychologiques : chantage affectif, menaces d’abandon, punitions, culpabilisation, privation d’affection…

- Les violences verbales : insultes, moqueries, humiliations, cris, gronder en hurlant…

Des actes de violence qui peuvent survenir partout et qui sont encore d’actualité

Elle survient à la maison, dans le cadre familial, mais peut être infligée dans tous les lieux de vie où évoluent les jeunes : écoles, foyers socio-éducatifs, colonies de vacances, centres aérés, clubs de sport et d’entraînement, centres d’apprentissage… Certains parents peuvent estimer que la violence éducative qu’ils exercent est légitime sur leur propre enfant car ils en ont l’autorité légale.

→ 1 enfant sur 2 serait encore frappé avant l’âge de 2 ans (Action Enfance).

La culture d’une éducation sévère pour être efficace

La VEO relève d’une longue tradition éducative portée par la croyance erronée selon laquelle l’obéissance, les punitions et les châtiments corporels sont des principes d’une bonne éducation.

La transmission de la violence de générations en générations

Banalisée par l’acceptation d’un droit de correction des parents sur leurs enfants par des générations, la VEO se transmet naturellement : ceux qui l’ont subie la transmettent à leur tour car ils n’ont pas d’autres modèles de proposition éducative.

La psychologue et psychanalyste suisse Alice Miller a parlé de « pédagogie noire » : les enfants battus battront, les menacés menaceront, les humiliés humilieront…

Le trauma en héritage : les conséquences de la violence éducative

L’héritage de ces violences appelé “mémoire traumatique” est lourd puisque ces gestes et paroles négatives produisent des effets délétères sur la santé de ceux qui les subissent, interrogeant la société tout entière sur les dangers de cette approche :

- Troubles de l’anxiété et de comportement : développement d’agressivité, de violence, comportements dissociatifs et risque accrus de délinquance

- Détérioration de la santé physique avec des somatisations mais aussi des risques accrus de maladies cardiovasculaires, d’asthme et de problèmes digestifs

- Détérioration de la santé mentale de l’enfant victime de violences avec des dépressions

- Troubles de la mémoire et de l’apprentissage : le stress et le cortisol (hormone de l’anxiété) viennent empêcher le cerveau de l’enfant de se développer normalement

- Mésestime de soi...

La VEO en milieu scolaire

Par extension, la VEO s’est aussi exercée au sein du système scolaire. Des générations d’élèves ont subi la férule du maître, des punitions humiliantes, des stigmatisations… Après des siècles de scolarité corrective et punitive, le respect du développement psycho-affectif de l’enfant a pris peu à peu sa place.

Des évolutions vers une éducation bienveillante :

Sous l’impulsion des penseurs, philosophes, éducateurs de la pédagogie positive, la culture de la brimade et des violences physiques n’est plus la norme. Prônant le principe que l’enfant est une personne à part entière, dotée d’intelligence et de qualités intrinsèques à respecter et à valoriser, Maria Montessori et Françoise Dolto, entre autres, ont été déterminantes dans cette évolution vers une forme d’éducation plus bienveillante.

L’idée consiste à aider l’enfant à grandir, à apprendre et à se développer plutôt que de le contraindre dans une forme d’autoritarisme. Cette approche plus respectueuse est traduite par des interdictions formalisées par les autorités éducatives.

Ce que la loi interdit en collèges et lycées :

La circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014, constitue le texte de référence pour l’élaboration des règlements intérieurs des établissements secondaires en France. Ce texte de loi officiel interdit aux enseignants et au personnel éducatif de :

- Taper sur les doigts des élèves avec une règle ou donner une fessée ;

- umilier ou adopter une attitude dégradante à l’égard des élèves ;

- Infliger des lignes d’écritures et, de manière générale, des punitions contraires à la dignité des élèves.

- Mettre un zéro à un élève pour des motifs exclusivement disciplinaires, tel qu’un mauvais comportement.

- Punir collectivement sans établir un degré de responsabilité de chacun afin d’individualiser la sanction.

- Exclure de cours un élève laissé seul dans le couloir sans surveillance ni prise en charge par la vie scolaire (conseiller principal d’éducation ou surveillant).

Les principes coercitifs dans les établissements secondaires français

Les principes de la sanction et de la punition perdurent au sein des collèges et lycées français. Le Code de l’éducation définit les différentes sanctions – avertissements, blâmes, mesures de responsabilisation, exclusions temporaires ou définitives – précisant qu’elles ne peuvent se rapporter qu’à des « manquements graves ou répétés et à des atteintes aux personnes ou aux biens ». Les sanctions ne peuvent être administrées que par le chef d’établissement. Elles le sont également parfois dans le cadre d’un conseil de discipline. Les punitions sont prévues en cas de « manquement mineur de l’enfant à des obligations ou en cas de comportement perturbateur ».

Qu’il s’agisse de sanctions ou de punitions, elles doivent s’inscrire dans une perspective éducative et tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les parents doivent également être systématiquement informés par écrit de chaque punition donnée à leur enfant. C’est donc la culture de la discipline et de l’autorité qui gouverne le système éducatif français.

Ensuite, c’est à l’enseignant de moduler son approche pédagogique face à sa classe : bienveillance, sévérité, autoritarisme… Le risque est que, selon son histoire, sa personnalité, son degré de patience, l’enseignant puisse tout de même appliquer des mesures plus ou moins iniques et violentes.

L’éducation sans violence prônée à l’échelle internationale

La prévention des VEO est fondamentale. Transmettre la violence dans une approche éducative sème les graines d’une société souffrante. Un enfant naît innocent, pur et aimant. Respecter ses besoins et ses émotions dès son plus jeune âge ne peut qu’amplifier son bien-être et sa confiance en lui, le portant vers l’adulte qu’il va devenir.

Eduquer sans violence préserve de bien des maux à grande échelle : réductions des risques de stress, d’anxiété, de dépression et de suicide chez les adultes, de comportements à risque (addictions), de violences conjugales et de violences intrafamiliales. C’est dire si l’éducation sans violences devient un sujet de vigilance.

Le premier pays à avoir fait entrer dans la loi l’éducation non violente est la Suède, qui a légiféré dès 1979, suivie par la Finlande en 1983 et la Norvège en 1987. La France fait partie des pays ayant adopté des mesures spécifiques pour abolir la violence contre les enfants. Ainsi, la loi dite no 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires pose un principe essentiel dans son article premier : « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »

La fessée, punition corporelle la plus fréquente est emblématique de la VEO a été interdite officiellement le 10/07/2019.

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a quant à elle été adoptée le 20 novembre 1989 aux Nations unies par 197 États. Cette convention énonce les grands principes de droits applicables aux enfants :

- ·le droit de vivre en famille, d’être entouré et aimé ;

- ·le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité ;

- ·le droit d’être soigné, protégé des maladies et de la malnutrition ;

- ·le droit à l’éducation ;

- ·le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation ;

- ·le droit à un niveau de vie suffisant ;

- ·le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir ;

- ·le droit d’avoir un refuge et d’être secouru ;

- ·le droit de jouer et d’avoir des loisirs ;

- ·le droit à la liberté d’expression et de pensée.

Depuis cette convention, deux journées célèbrent ces fondamentaux de la protection infantile à l’échelle mondiale : la journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre et la Journée internationale de la non-violence éducative le 30 avril.

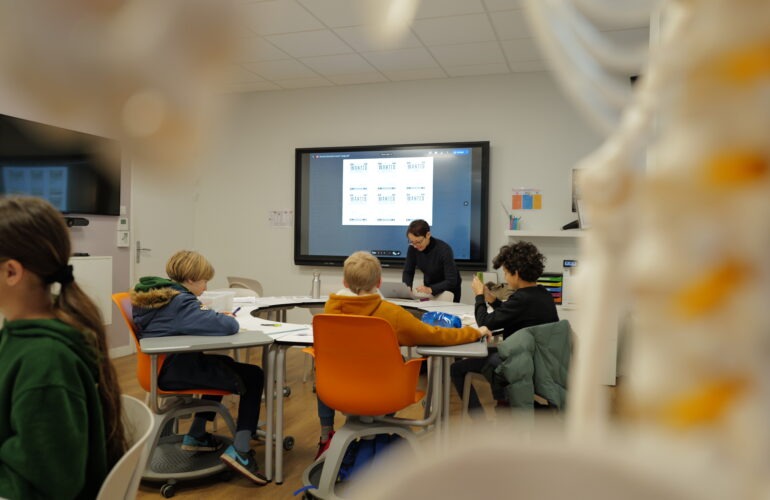

Non à la VEO : la pédagogie alternative du lycée La Jonchère

« Nul –pas plus l’enfant que l’adulte –, n’aime être commandé d’autorité », a déclaré le célèbre pédagogue français Célestin Freinet.

Cette pensée résume l’approche éducative que l’équipe du lycée La Jonchère a adoptée depuis sa création.

L’établissement vise avant tout le « bonheur des élèves à l’école » et, de ce fait, promeut une stratégie alternative à la VEO en mettant l’accent sur plusieurs axes :

- la communication (Méthode Gordon, médiation)

- la compréhension (bilan hebdomadaire)

- et le respect mutuel (contrat d’engagement de valeurs signé par les élèves dès la rentrée scolaire).

Cette approche n’empêche pas l’exigence de travail mais elle place l’élève face à ses propres responsabilités : c’est lui qui est acteur de ses apprentissages et non l’enseignant qui en est le facilitateur. Rôle qui consiste à encourager et récompenser les comportements positifs plutôt que punir les comportements négatifs.